Support écrit de la critique littéraire proposée par Natou P. Sakombi lors de la présentation de l’ouvrage par son auteur face au public belge, le 6 octobre 2017 à Bruxelles, à l’Horloge du Sud.

Présentation de l’auteur et du roman

« La Mangeoire» est un roman de Charles Djungu-Simba K., publié aux éditions du Pangolin en 2017.

Titre et couverture du roman

L’usage de la métaphore et de l’humour fait partie des éléments incontournables de l’œuvre de Charles Djungu-Simba K. Et en effet, l’auteur jongle allègrement avec toutes sortes d’allégories, de symboles et de mythes, faisant parfois usage d’anthropomorphisme comme masque et miroir des hommes et de la société congolaise. Nous comprenons d’ailleurs que ce style soit apprécié de l’auteur lorsqu’il n’hésite pas à citer son homologue, l’écrivain, journaliste et critique littéraire anglais George Orwell, connu pour sa passion pour l’allégorie animalière:

Un peuple qui élit des corrompus, des renégats, des imposteurs, des voleurs et des traitres, n’est pas victime! Il est complice. (George Orwell, 1903-1950)

Ainsi, le titre « La Mangeoire » fait référence à cette auge où se ressourcent les charognards et ceux qui viennent y mendier, autrement dit, la main invisible qui alimente les têtes corrompus du pays. D’ailleurs, Charles Djungu nous le fait clairement entendre dans la partie des dédicaces:

« (…) les vrais félins tuent eux-mêmes leur proie, jamais ils ne vont mendier près la mangeoire des charognards » (p. 6).

La couverture est très explicite. On y voit un mendiant affamé, accroupi à terre et à peine vêtu au-devant d’un individu en costume-cravate portant des lunettes de soleil et se tenant debout, jambes croisées, appuyé contre une voiture de luxe dont la plaque indique « tour na biso » (« à notre tour »). Un plateau d’argent contenant du poulet est posé sur la voiture. Le riche tient un gros morceau du succulent met, alors que les quelques restes du repas alléchant gisent déjà à ses pieds. Ce dernier semble posséder dans son attitude envers le mendiant un mélange de mépris, de désintérêt et de compassion.

Le thème du roman, les sous-thèmes et le mode de narration et d’écriture

« La Mangeoire » traite principalement de la récente crise socio-politique congolaise à travers les problématiques de la corruption et de l’abus de pouvoir. Plusieurs autres thèmes inhérents à la société congolaise et à l’actualité y sont également abordés tels que la famille, la pauvreté, la prostitution, le statut de la femme, l’éducation, la spiritualité ou la fuite et le retour des cerveaux.

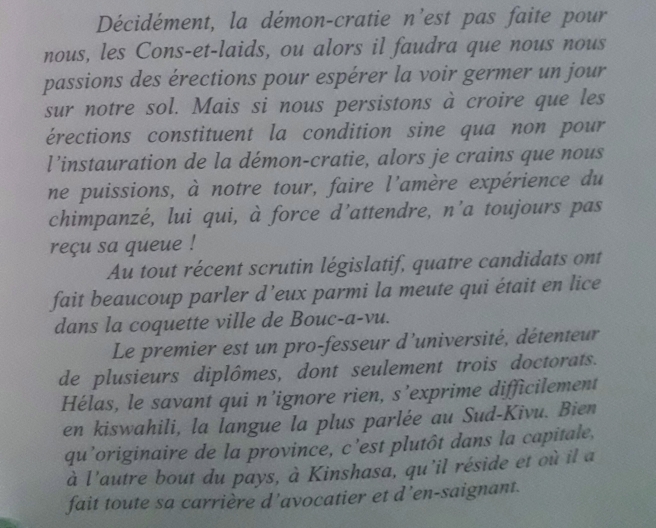

L’auteur utilise un langage soutenu, sans retenu, souvent métaphorique et humoristique comme en témoigne bien cet extrait:

Ainsi, l’usage régulier d’un anthropomorphisme qui renvoie au monde animalier semble trouver son explication dans le berceau familial du protagoniste dont le père s’adonnait à la chasse. L’humour y est quasi omniprésent pour habiller la violence d’une société en mutation et en décadence, pour faire avaler des horreurs, mais aussi pour créer une forme de proximité et d’intimité avec le lecteur qui rencontre les différents personnages avec leurs défauts, leurs tics, leurs environnements et leurs backgrounds.

Dès le départ, le protagoniste Baudouin Wabarisq évoque son enfance et son observation précoce du monde canin. Il compare les politiciens véreux à des chiens qui « rechignent à lâcher le morceau ». Baudouin et sa famille, et même le chien de chasse, renoncèrent pourtant au gibier lorsque le père disparut. Aussi, Wabarisq croit au pouvoir du peuple à contraindre les présidents têtus à quitter le pouvoir après leur mandat, une idée savamment illustrée par la scène des gamins qui lapident des chiens qui s’accouplent et qui réussissent non seulement à les séparer mais aussi à les faire fuir.

Et de la même manière que le décès du père et le départ du chien de chasse marquent un tournant décisif et la fin d’une certaine innocence dans la vie du jeune Baudouin, plus tard, c’est l’empoisonnement de son chien de garde qui lui ouvrira les yeux sur le danger de mort qu’il encourait, tout en annonçant subtilement l’imminence de son enlèvement.

La corruption, l’abus de pouvoir et les représailles sont les maux qui gangrènent cette société congolaise récente que nous dépeint Charles Djungu. Ainsi, la métaphore du match de football et de l’arbitre aux règles hors du commun nous renvoient à l’anarchie de plus en plus présente de ladite société, un mal auquel le peuple semble s’être habitué.

Aussi, les incarcérations, ou plutôt les enlèvements que subissent le protagoniste et Bakary (le personnage que Wabarisq s’invente) sont également les preuves d’une dérive sociétale et politique flagrante. Le sous-thème de l’absence de liberté d’expression nous est présenté à travers l’assassinat commandité du personnage de Leblanc qui d’autre part personnifie le melting pot de la société congolaise post coloniale.

La thématique du colonialisme reste présente tout au long du roman, comme pour faire écho à l’origine de la décadence congolaise. Le vol présumé de la couverture dont fait face George, le père du protagoniste est l’un des exemples qui marquent le caractère néfaste de cette période. Mais il y a également certaines références à des monuments ou à des lieux qui témoignent de la présence inéluctable des fantômes des colons. Et enfin, l’auteur accuse presque les « nokos » (les « oncles ») d’avoir volontairement instillé la lethargie et la débauche à travers une consommation abusive de bière, breuvage auparavant inconnu des Congolais.

Le thème de la famille, avec un accent placé sur le rôle du père, est également très présent dans le roman. Il s’agit d’ailleurs du premier paysage que nous offre l’auteur. Le thème omniprésent sera recoupé plus tard avec la thématique du chômage et des fuites de cerveaux lorsqu’il nous décrira la difficulté des familles séparées, notamment celle des conjoints qui évoluent dans deux continents différents pour des raisons professionnelles. Une situation sans doute bien connue de l’auteur.

Le côté très réaliste du roman qui se veut un miroir fidèle de la société congolaise est appuyé par des références tant culturelles que linguistiques, souvent empreints d’une note d’humour. Des expressions en lingala ou en swahili, pour la plupart traduites, y sont légion et demeurent attachées à la thématique principale de l’ouvrage. C’est notamment le cas lorsque l’auteur évoque l’expression « madesu ya bana » («les haricots des enfants») ou lorsqu’il nous explique les expressions en vogue telles que « woumellah » et « yebellah ». Aussi, l’auteur nous présente quelques déformations de la langue de Molière, aussi bien dans la prononciation que dans la syntaxe ou la grammaire, à la manière dont seuls les Congolais peuvent le faire. C’est le cas avec la déformation du prénom de son père «Georges», qui devient «Yoloshi», d’ «eau pure» qui devient «opi», «ofele» qui est tiré d’ «offert» ou alors cet écriteau informant les passants : «cet parcel ne pas à vendre». Nous y trouvons également des expressions nées de «congolismes» telles que «casser le stylo» («ko buka bic») ou des néologismes typiquement congolais comme « shégués » ou « kuluna », voire des onomatopées cent pour cent congolaises comme l’expression du rire « kie kie kie ».

L’auteur joue également avec les noms qu’il attribue aux personnages selon leurs traits de caractères ou leur situation sociale : c’est le cas de « Baudoin Wabarisq », qui, comme son nom l’indique, multiplie les risques, de « Barbara Mabala », femme célibataire et indépendante, et pourtant « ni sainte, ni salope », figure antagoniste de la cousine « Bija », femme abandonnée avec sa ribambelle d’enfants, peinant à les nourrir et qui aurait voulu compter sur le soutien financier de son cousin Bakary qui a pourtant fait l’école des Blancs!

A noter également, des expressions françaises revues à la sauce congolaise. C’est le cas lorsque l’auteur nous parle de l’ «épée de Sambaza» au lieu de la fameuse «épée de Damoclès». Ensuite il y a les jeux de mots, une pratique dans laquelle l’auteur excelle véritablement, et que l’on peut relever dans l’article de presse que lit Bakary dans son vol pour Goma:

La pauvreté occupe, bien évidemment, une position importante dans le roman et seuls ceux qui se servent dans la mangeoire y échappent. L’auteur n’hésite pas à aborder les aspects les plus sombres de cette thématique, notamment lorsqu’il évoque la faim paralysante à laquelle doit faire le personnage de Bakary ou lorsqu’il évoque les cérémonies de deuil que les familles se voient obligés d’écourter, faute de moyen. La prostitution n’est pas exclue de ce paysage sociétal palpable et nous est présentée à travers les personnages de Madonna, Vava et Sokoto.

Et enfin, dans ce tableau ultra-réaliste de la société congolaise que nous offre Charles Djungu, il y a la thématique de la spiritualité à travers les différentes religions qui s’y entrecroisent. C’est donc avec beaucoup d’humour que l’auteur nous place face au syncrétisme du fameux «Ahmed Ben Kasongo» qui n’est pas seulement manifeste dans son nom mais aussi dans son style de vie. En effet, ce congolais musulman et polygame ne se priverait pour rien au monde d’un bon whisky-coca! Aussi, le phénomène des églises de réveil n’est pas épargné, entrecoupé par des superstitions liées au phénomène de la sorcellerie, que l’auteur nous exprime tendrement dans cette vielle chansonnette d’enfants « tango mosusu ndoki ye oyo, ndoki ye oyo ». Il y a également lieu de noter les quelques clins d’oeil bibliques de l’auteur comme le personnage de la cuisinière empoisonneuse qu’il nomme « Salomé » et qui aurait sans doute le cœur aussi terni que celle avait pour mission de livrer la tête de Jean-Baptiste. Nous y lisons également des références à Anuarite Nengapeta et à Isidore Bakanja, là où l’auteur a certainement tenu à nous rappeler le caractère sacré de la religion qui peut parfois s’opposer et résister à l’engagement politique.

Le schéma narratif du roman

Le schéma narratif du roman est celui d’une intrigue double:

juste après le prologue qui fait état de l’enfance et de l’univers familial du protagoniste, nous entrons dans le premier chapitre, «L’enlèvement», qui est l’état initial de la première intrigue où nous est présenté le style de vie et la profession de Baudouin Wabarisq.

L’évènement modificateur de la première intrigue apparaît avec la triste rencontre entre le protagoniste et les gardes du corps du général Pablo Sambaza, ce qui lui coûtera un enfermement de près de deux semaines.

La deuxième intrigue naîtra lors de cette séquestration, alors que Wabarisq décide de se servir de l’écriture comme exutoire. L’auteur nous entraîne alors dans une fiction dans la fiction. A l’entrée de cette deuxième partie, intitulée « La Mangeoire », la note que nous offre le protagoniste répond parfaitement à l’exigence que la fiction doit, pour réussir, créer une impression de réel:

Il est à noter que la métaphore anthropomorphiste et l’humour, tout comme le thème principale et les différents sous-thèmes, ne sont pas exclus dans cette deuxième intrigue, ce qui la rend encore plus réaliste. Et si la résolution de l’intrigue manque dans la deuxième partie (le problème de Bisalela n’est pas résolu), elle est bien présente dans la première intrigue et constitue l’épilogue du roman. En effet, Wabarisq est libéré.

La note finale de la première intrigue nous présente un portrait familial heureux, avec un toast porté à «Patricia», l’épouse de Baudouin, qui comme le dit le protagoniste, retrouve la «patrie» de son père ! Ainsi, la thématique de la famille ouvre et clôture le roman.

Notes finales de la critique

«Mieux vaut en rire»!’ s’exclamera le lecteur de ce magnifique ouvrage signé Charles Djungu Simba K., où est dépeinte une société congolaise récente et dans lequel l’auteur fait usage d’un outil qu’il manipule à la perfection: l’humour. D’ailleurs, l’une des premières vocations du genre fut de parler de la société dans laquelle on vit pour en décrire les petits travers et les grandes faiblesses…et en rire ! Ainsi, il nous propose des parodies iconoclastes, débridées, truffées de digressions, de références culturo-linguistiques et de faits d’actualité où la réalité et la fiction se croisent… Mais aussi, il nous accule en nous poussant à la réflexion.

Il y a également la métaphore, quasi omniprésente et qui anime gaiement le roman, principalement à travers l’anthropomorphisme qui accentue le côté humoristique et satyrique de l’œuvre.

J’ose dire de cet ouvrage qu’il entre dans la catégorie des « littératures de crise », celles qui se doivent d’être politiques, réalistes, critiques, acerbes et humoristiques dans une période socio-politique décisive et dans une logique salvatrice: celle de réveiller les consciences et inciter à la réflexion.

Tout Congolais, et je dirais même tout Africain, vivant au pays ou ailleurs, ne manquera pas d’y reconnaître une description quasi complète de sa société. D’ailleurs, n’est-ce pas l’humour et le caractère jovial et bon enfant de l’Africain qui jusqu’ici lui ont permis de tenir dans une société post-coloniale en continuelle et graduelle décadence ?

Natou Pedro Sakombi Essayiste – critique littéraire – chercheuse indépendante en Histoire

Toutefois, il y a lieu de noter que la colonisation et l’acculturation de l’Afrique ne se sont pas opérées sans résistance, car dans cette lutte contre les envahisseurs étrangers, les femmes africaines jouèrent un rôle significatif. Ainsi, l’histoire nous rappelle ces grandes figures féminines et résistantes telles que:

Toutefois, il y a lieu de noter que la colonisation et l’acculturation de l’Afrique ne se sont pas opérées sans résistance, car dans cette lutte contre les envahisseurs étrangers, les femmes africaines jouèrent un rôle significatif. Ainsi, l’histoire nous rappelle ces grandes figures féminines et résistantes telles que: L’administration coloniale occidentale viendra apporter un changement décisif dans l’organisation sociétale africaine et dans le rapport des genres. Ayant compris le rôle et l’impact de la femme dans les sociétés ancestrales africaines et afin d’étendre leur domination, les colons vont réduire à outrance la participation active de cette dernière. Ainsi, une propagande destructrice va être minutieusement introduite en Afrique pour minimiser et canaliser le rôle de la femme africaine.

L’administration coloniale occidentale viendra apporter un changement décisif dans l’organisation sociétale africaine et dans le rapport des genres. Ayant compris le rôle et l’impact de la femme dans les sociétés ancestrales africaines et afin d’étendre leur domination, les colons vont réduire à outrance la participation active de cette dernière. Ainsi, une propagande destructrice va être minutieusement introduite en Afrique pour minimiser et canaliser le rôle de la femme africaine.

En revanche, dans la plupart des cas, la femme africaine devient

En revanche, dans la plupart des cas, la femme africaine devient  A la veille et aux premières heures des Indépendances, un grand nombre de ces femmes africaines qui avaient bénéficié d’une instruction coloniale pour accéder à des postes d’infirmières, de sages-femmes, de puéricultrices ou, plus tardivement, d’ institutrices, (notez la vocation sociale liée à ces métiers) entrèrent dans le monde du travail salarié «moderne ». Et aux yeux des nouveaux chefs d’Etats africains, elles sont sans équivoque des moteurs socio-économiques majeurs et d’éventuelles homologues politiques. Toutefois, si lors de la

A la veille et aux premières heures des Indépendances, un grand nombre de ces femmes africaines qui avaient bénéficié d’une instruction coloniale pour accéder à des postes d’infirmières, de sages-femmes, de puéricultrices ou, plus tardivement, d’ institutrices, (notez la vocation sociale liée à ces métiers) entrèrent dans le monde du travail salarié «moderne ». Et aux yeux des nouveaux chefs d’Etats africains, elles sont sans équivoque des moteurs socio-économiques majeurs et d’éventuelles homologues politiques. Toutefois, si lors de la

Aujourd’hui, le mot « malabar » nous renvoie d’emblée vers le personnage blond, costaud et fort de la célèbre marque de chewing-gum. Et on évoque également le terme pour désigner vulgairement les sorteurs de boîtes de nuit au physique impressionnant, ou simplement pour parler d’une personne à l’allure d’un bodyguard dissuadant. Mais au départ, « malabars » ou « malbars » ou encore « malaba » désignait ce groupe ethnique d’origine indienne que l’on retrouve sur l’île de La Réunion et l’Ile Maurice. Et cette dernière référence, lorsque l’on s’y penche, ne peut qu’attiser notre curiosité quant à l’étymologie du mot, son usage et son évolution à travers le temps. Nous voici donc sur la piste de ce qui pourrait nous éclairer sur ce terme aujourd’hui péjoratif, histoire d’y croire…

Aujourd’hui, le mot « malabar » nous renvoie d’emblée vers le personnage blond, costaud et fort de la célèbre marque de chewing-gum. Et on évoque également le terme pour désigner vulgairement les sorteurs de boîtes de nuit au physique impressionnant, ou simplement pour parler d’une personne à l’allure d’un bodyguard dissuadant. Mais au départ, « malabars » ou « malbars » ou encore « malaba » désignait ce groupe ethnique d’origine indienne que l’on retrouve sur l’île de La Réunion et l’Ile Maurice. Et cette dernière référence, lorsque l’on s’y penche, ne peut qu’attiser notre curiosité quant à l’étymologie du mot, son usage et son évolution à travers le temps. Nous voici donc sur la piste de ce qui pourrait nous éclairer sur ce terme aujourd’hui péjoratif, histoire d’y croire… Principalement recrutés au Tamil Nadu (Pondichery, Yanaon, Madras..) et secondairement au Bengale (Calcutta), les engagés de la réunion qui seront appelés « Malbars », en référence aux habitants de la côte de Malabar en Inde, faisaient partie des plus pauvres, à savoir des basses castes (Shudras) et intouchables. Abusés sur leurs conditions ultérieures de vie par les »mestrys » (les esclavagistes recruteurs), entassés à près de 300 à 500 par bateau dans des espaces clos et mal ventilés sur l’entrepont des navires, victimes d’un manque d’hygiène flagrant voire de violences dès leur embarquement…beaucoup mouraient durant la traversée d’un mois environ ou contractaient de graves maladies à bord (scorbut,diarrhées etc..) en raison de ce confinement et du manque d’hygiène à bord. C’est exténués et le plus souvent malades (oreillons, gale, diarrhées, coliques et bronchites fréquentes…) qu’ils débarquaient sur l’île. On avait donc coutume de garder ceux qui étaient constitués d’un physique intéressants et d’une santé de fer.

Principalement recrutés au Tamil Nadu (Pondichery, Yanaon, Madras..) et secondairement au Bengale (Calcutta), les engagés de la réunion qui seront appelés « Malbars », en référence aux habitants de la côte de Malabar en Inde, faisaient partie des plus pauvres, à savoir des basses castes (Shudras) et intouchables. Abusés sur leurs conditions ultérieures de vie par les »mestrys » (les esclavagistes recruteurs), entassés à près de 300 à 500 par bateau dans des espaces clos et mal ventilés sur l’entrepont des navires, victimes d’un manque d’hygiène flagrant voire de violences dès leur embarquement…beaucoup mouraient durant la traversée d’un mois environ ou contractaient de graves maladies à bord (scorbut,diarrhées etc..) en raison de ce confinement et du manque d’hygiène à bord. C’est exténués et le plus souvent malades (oreillons, gale, diarrhées, coliques et bronchites fréquentes…) qu’ils débarquaient sur l’île. On avait donc coutume de garder ceux qui étaient constitués d’un physique intéressants et d’une santé de fer. En 1958, Kréma, entreprise française de confiserie créée en 1923, choisit le nom « Malabar » pour nommer sa nouvelle marque de chewing-gum. Mais ce n’est qu’en 1969 qu’apparaît la mascotte de Malabar, en l’occurrence, le célèbre blondinet vêtu d’un maillot jaune et arborant sur le torse un « M » entouré d’un ovale rouge. Monsieur Malabar possède un physique imposant mais affiche néanmoins une évidente bonhomie pour se faire l’ami des enfants. Il est fort et se veut le héros des petits dans leur détresse. Et l’originalité de la marque se trouve dans les vignettes éducatives que Kréma glisse dans chaque emballage, ce qui lui assure un succès grandissant. Plus tard, la marque abandonnera l’image de la mascotte « Monsieur Malabar » et ce dernier sera remplacé par Mabulle, un chat noir à lunettes, car il fallait réadapter l’image de la marque vis-à-vis d’un public plus jeune et moins adolescent.

En 1958, Kréma, entreprise française de confiserie créée en 1923, choisit le nom « Malabar » pour nommer sa nouvelle marque de chewing-gum. Mais ce n’est qu’en 1969 qu’apparaît la mascotte de Malabar, en l’occurrence, le célèbre blondinet vêtu d’un maillot jaune et arborant sur le torse un « M » entouré d’un ovale rouge. Monsieur Malabar possède un physique imposant mais affiche néanmoins une évidente bonhomie pour se faire l’ami des enfants. Il est fort et se veut le héros des petits dans leur détresse. Et l’originalité de la marque se trouve dans les vignettes éducatives que Kréma glisse dans chaque emballage, ce qui lui assure un succès grandissant. Plus tard, la marque abandonnera l’image de la mascotte « Monsieur Malabar » et ce dernier sera remplacé par Mabulle, un chat noir à lunettes, car il fallait réadapter l’image de la marque vis-à-vis d’un public plus jeune et moins adolescent.

Il est important de comprendre que la machine coloniale n’instruisait le Noir que dans l’optique de former un groupe social qui occuperait une place intermédiaire entre la masse africaine et le monde européen. Il s’agissait de former des subalternes, des futurs fonctionnaires qui, pour servir à la bonne marche des colonies, devait répondre à certains critères intellectuels. Georges Hardy, qui fut l’un des pionniers de l’enseignement en AOF explique d’ailleurs clairement la fonction de l’école coloniale dans son ouvrage « Une conquête morale » :

Il est important de comprendre que la machine coloniale n’instruisait le Noir que dans l’optique de former un groupe social qui occuperait une place intermédiaire entre la masse africaine et le monde européen. Il s’agissait de former des subalternes, des futurs fonctionnaires qui, pour servir à la bonne marche des colonies, devait répondre à certains critères intellectuels. Georges Hardy, qui fut l’un des pionniers de l’enseignement en AOF explique d’ailleurs clairement la fonction de l’école coloniale dans son ouvrage « Une conquête morale » : Mais plus tard, avec les indépendances des pays africains francophones, les Africains manifesteront le désir de substituer leur propre discours à celui de l’Occident, n’acceptant plus que cette dernière impose sa littérature comme la seule à légitimer sur le continent. Les premiers auteurs Africains d’avant la grande guerre et post-indépendances entreront dans une logique de défendre les langues africaines et leurs cultures et rompre avec la répression blanche. Leurs écrits vont devenir « manifestaires » et engagés. C’est le cas des auteurs africains tels que :

Mais plus tard, avec les indépendances des pays africains francophones, les Africains manifesteront le désir de substituer leur propre discours à celui de l’Occident, n’acceptant plus que cette dernière impose sa littérature comme la seule à légitimer sur le continent. Les premiers auteurs Africains d’avant la grande guerre et post-indépendances entreront dans une logique de défendre les langues africaines et leurs cultures et rompre avec la répression blanche. Leurs écrits vont devenir « manifestaires » et engagés. C’est le cas des auteurs africains tels que : e en 1962 (le protagoniste Samba Diallo se voit confrontés à la délocalisation et au déracinement à travers son voyage en Occident)

e en 1962 (le protagoniste Samba Diallo se voit confrontés à la délocalisation et au déracinement à travers son voyage en Occident)

Durant la période coloniale, l’apprentissage de la langue française aux élèves des pays d’Afrique Noire Francophone passait forcément par cette célèbre collection de livres éducatifs d’André Davesne, dont les éditions datant de 1950 étaient encore utilisées plus d’une décennie après les indépendances des pays africains (1960-1975), et sont aujourd’hui encore proposées dans certaines écoles d’Afrique de l’Ouest, malgré tous les développements pédagogiques des cinquante dernières années. Si ces cahiers pédagogiques réfléchis spécialement pour répondre aux besoins des petits africains, d’après une logique de « mission civilisatrice », ont fondamentalement édifié les premières élites africaines, nous verrons que le but premier n’était en rien d’offrir aux Noirs un avenir radieux au sein d’une élite blanche, mais un enseignement du français à visée utilitaire, dans le but de mieux insérer l’élève africain dans son milieu et dans sa future profession. Il s’agissait en réalité de préparer ces derniers à servir les intérêts coloniaux à travers des postes précis. Et en effet, la colonisation territoriale se traduira, de la part de chacun des Etats européens, par la volonté d’instaurer un système politique et un dispositif administratif efficace, dans lesquels les Noirs devaient obligatoirement jouer un rôle. Voilà pourquoi naissait cette nécessité de former les petits noirs selon une stratégie bien pensée.

Durant la période coloniale, l’apprentissage de la langue française aux élèves des pays d’Afrique Noire Francophone passait forcément par cette célèbre collection de livres éducatifs d’André Davesne, dont les éditions datant de 1950 étaient encore utilisées plus d’une décennie après les indépendances des pays africains (1960-1975), et sont aujourd’hui encore proposées dans certaines écoles d’Afrique de l’Ouest, malgré tous les développements pédagogiques des cinquante dernières années. Si ces cahiers pédagogiques réfléchis spécialement pour répondre aux besoins des petits africains, d’après une logique de « mission civilisatrice », ont fondamentalement édifié les premières élites africaines, nous verrons que le but premier n’était en rien d’offrir aux Noirs un avenir radieux au sein d’une élite blanche, mais un enseignement du français à visée utilitaire, dans le but de mieux insérer l’élève africain dans son milieu et dans sa future profession. Il s’agissait en réalité de préparer ces derniers à servir les intérêts coloniaux à travers des postes précis. Et en effet, la colonisation territoriale se traduira, de la part de chacun des Etats européens, par la volonté d’instaurer un système politique et un dispositif administratif efficace, dans lesquels les Noirs devaient obligatoirement jouer un rôle. Voilà pourquoi naissait cette nécessité de former les petits noirs selon une stratégie bien pensée. Pour les colonisateurs, la notion du « Mieux connaître pour mieux dominer » sera indispensable à la création des cahiers pédagogiques tels Mamadou et Bineta, car les objectifs seront de former un groupe social qui occupera une place intermédiaire entre la masse africaine et le monde européen. Ces cahiers serviront à former des exécutants subalternes et des fonctionnaires qui travailleront au bon déroulement du système politique et administratif en place dans les colonies. D’ailleurs, un accent sera placé sur la formation professionnelle et non générale. Cette exigence de connaître l’Africain, son mode de vie, ses traditions et sa culture, dissimule une réalité bien plus perverse et complexe. Pour tenter de la comprendre, lisons Georges Hardy, qui fut l’un des pionniers de l’enseignement en AOF et qui explique la fonction de l’école coloniale dans son ouvrage « Une conquête morale » :

Pour les colonisateurs, la notion du « Mieux connaître pour mieux dominer » sera indispensable à la création des cahiers pédagogiques tels Mamadou et Bineta, car les objectifs seront de former un groupe social qui occupera une place intermédiaire entre la masse africaine et le monde européen. Ces cahiers serviront à former des exécutants subalternes et des fonctionnaires qui travailleront au bon déroulement du système politique et administratif en place dans les colonies. D’ailleurs, un accent sera placé sur la formation professionnelle et non générale. Cette exigence de connaître l’Africain, son mode de vie, ses traditions et sa culture, dissimule une réalité bien plus perverse et complexe. Pour tenter de la comprendre, lisons Georges Hardy, qui fut l’un des pionniers de l’enseignement en AOF et qui explique la fonction de l’école coloniale dans son ouvrage « Une conquête morale » :